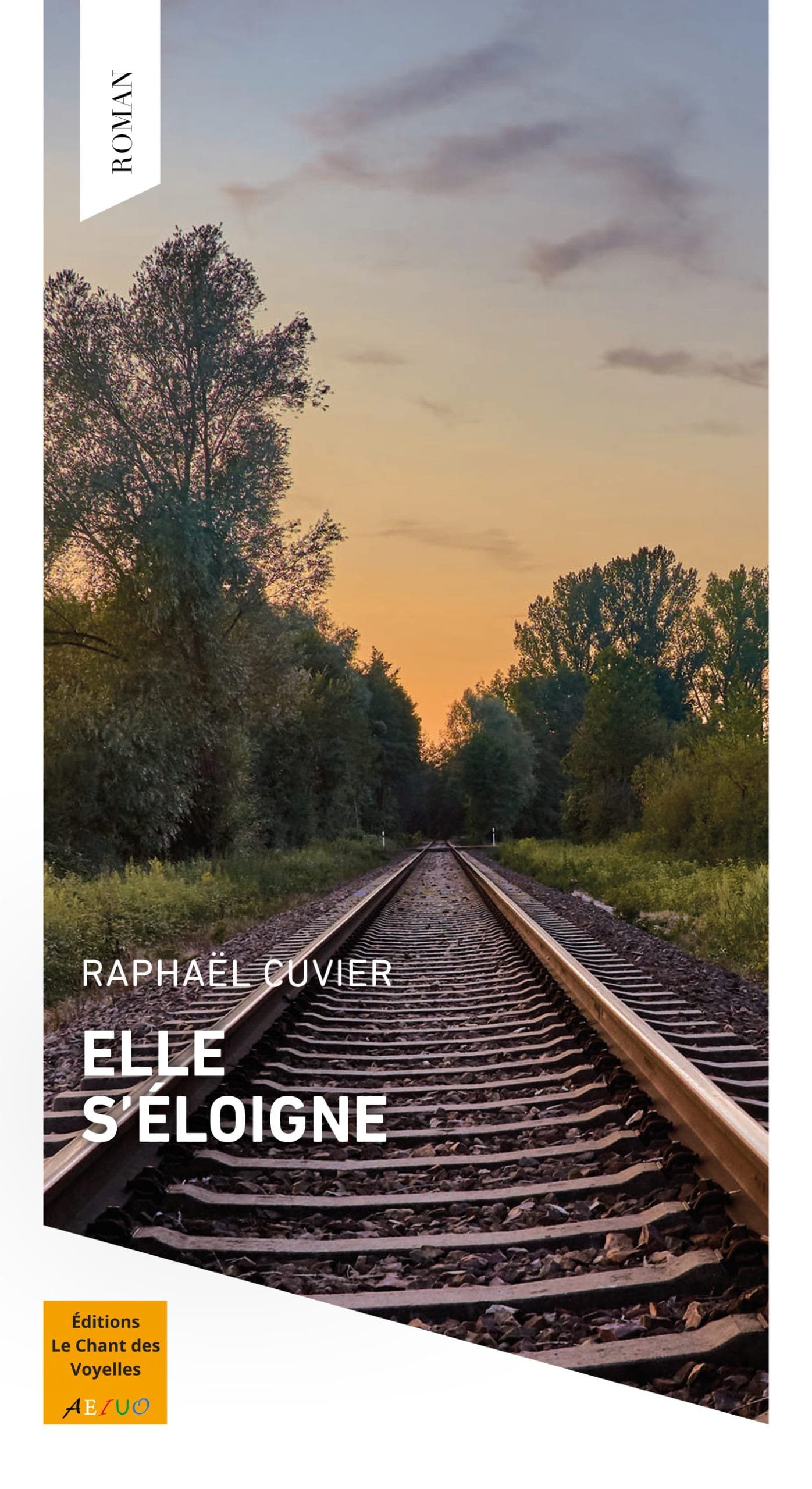

Une mère de famille se jette sous un TGV.

Telle est l’annonce de la Nouvelle République, journal local d’Indre et Loire le 6 mars 1995.

Je suis le fils de la désespérée, écrit Raphaël Cuvier.

Des années plus tard, il tente recoller les morceaux dans sa mémoire fracassée. Etant père à son tour, il comprend peu à peu les incapacités de cette femme avec qui il a partagé des moments de vie aussi fugaces qu’intenses.

J’apprends à lui pardonner cet abandon.

Par cette phrase, très belle, l’auteur nous fait entrer dans son histoire personnelle. Il ne doute pas que sa mère aimait ses enfants mais son mal-être entravait cet amour. Il lui arrivait de les oublier, comme lorsqu’ils se retrouvent seuls sur une plage. Elle ne supportait pas la déchéance sociale progressive de son mari, ni la dureté de ses propres parents qui la traitaient d’incapable. Quant aux médecins, ils n’ont pas réussi à la guérir. Bientôt, de plus en plus débordée par ce qu’elle appelle sa maladie, elle n’assume plus rien. Lorsqu’elle part pour en finir, elle ne prévient personne et les enfants l’attendent. Elle s’éloigne. Elle s’éloigne du monde. Elle s’éloigne de son fils. Elle s’éloigne de la vie.

Ce texte poignant à bien des égards a aussi pour effet de nous rappeler nos propres brisures d’enfance. Que ce soit la difficulté à côtoyer une personne fragile, l’incapacité à rendre les liens d’amour suffisamment puissants pour empêcher une chute fatale, le désarroi face aux déflagrations inattendues de la vie. Ce roman nous touche au coeur par ses questions intimes autant qu’universelles, et par sa vérité absolue.